Ostfrieslands Pastoren in der NS-Zeit „Nicht Hitler, sondern Gott ist unser Führer“

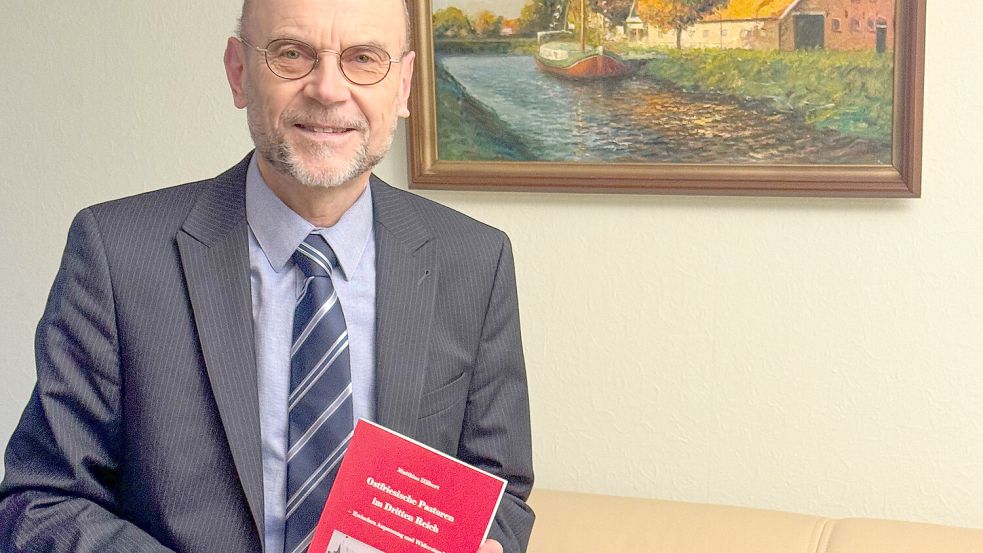

Zwölf Lebensbilder ostfriesischer Pastoren zwischen Widerstand und Anpassung im Nationalsozialismus: Matthias Hilberts neues Buch.

Wie haben sich Kirchenvertreter in der Zeit des Nationalsozialismus verhalten? Dieser Frage widmet sich Matthias Hilbert in seinem neuen Buch aus einem ganz speziellen Blickwinkel. Er beschreibt darin zwölf Lebensbilder von Pastoren aus Ostfriesland, die teils offenen Widerstand geleistet, sich teils aber auch mit dem NS-Regime arrangiert haben.

Als Reaktion auf die Gründung der nach dem nationalsozialistischen Führerprinzip ausgerichteten Deutschen Christen (D.C.) formierte sich 1934 mit der Bekennenden Kirche eine Gegenbewegung, bei der Pastoren aus Ostfriesland eine tragende Rolle gespielt haben. Prominentester Vertreter war Karl Immer, der 1888 in Manslagt geboren wurde und ab 1927 in der Gemarker Kirche im Wuppertaler Stadtteil Barmen wirkte. Seine Gemeinde entwickelte sich zum Treffpunkt jener Theologen, die 1934 mit ihrer Barmer Erklärung ein klares Zeichen gegen die totalitären Machtansprüche der Nationalsozialisten und der Deutschen Christen setzten.

Karl und Hermann Immer aus Emden

Karl Immer kümmerte sich zudem um die Verbreitung dieser Schrift und der darin enthaltenen Ideen. Dabei hatte er in seiner ostfriesischen Heimat etliche Verbündete, darunter seinen Bruder Hermann Immer. Der war im Emder Arbeiterviertel Port Arthur/Transvaal ein angesehener Pastor, der Barmherzigkeit nicht nur predigte, sondern aktiv praktizierte, indem er ein ums andere Mal Menschen in Not bei sich daheim Unterschlupf bot, sie mit Kleidung oder Essen versorgte und auch sonst half, wo er konnte. Das schloss von den Nazis geschasste Leute wie Juden oder Kommunisten ausdrücklich mit ein.

Gegenüber den Deutschen Christen zeigte sich Hermann Immer indes weniger tolerant. „Mit Häretikern verhandelt man nicht!“ lautete sein Credo. Auch den Allmachtsanspruch eines Adolf Hitler konnte und wollte er nicht anerkennen. Emder Zeitzeugen erinnern sich, dass Hermann Immer mit seiner Meinung selten hinterm Berg hielt und wiederholt öffentlich geäußert haben soll: „Nicht Hitler, sondern Gott ist unser Führer.“

Ebenfalls in die Reihe dieser mutigen Pastoren gehört Hermann Steen, der im Rheiderland bereits früh in Vorträgen über das Unwesen eines totalitären Staates aufzuklären versuchte – und das mit System. An einem Montag lud er die Familien seiner Gemeinde mit den Hausnummern 1 bis 100 ein. Am Dienstag waren die von 101 bis 200 dran und so weiter bis zur letzten Hausnummer. Als Gründungsmitglied und Schriftführer der Bekenntnisgemeinschaft seiner Landeskirche publizierte Hermann Steen regelmäßig Rundbriefe, die zeitweilig eine Auflage von 20.000 Exemplaren erreichten und selbst nach ihrem Verbot 1935 noch eine ganze Weile illegal weiterverteilt wurden. 1938 war er Mitunterzeichner einer Gebetsliturgie, die vor der drohenden Kriegsgefahr warnte.

Die NS-Obrigkeit sah dem Treiben der widerspenstigen Pastoren nicht tatenlos zu. Bespitzelungen, Hausdurchsuchungen und Verhöre waren an der Tagesordnung. Ein Rede- und Predigtverbot zählte noch zu den vergleichsweise harmlosen Strafen. Als Karl Immer sich weigerte, 1936 bei den Reichstagswahlen seine Stimme abzugeben, setzten ihn SS- und SA-Schergen mit Sprechchören und Schmierereien an seiner Hauswand, die ihn als „Volksverräter“ verunglimpften, massiv unter Druck. 1937 wurde er wegen seines Einsatzes für die illegale Pastorenausbildung der Bekennenden Kirche verhaftet und nach Berlin transportiert. Dort im Gefängnis erlitt er einen schweren Schlaganfall, von dem er sich nie richtig erholen sollte.

Beide saßen im Gefängnis

Trotzdem ließ sich Karl Immer nicht einschüchtern. So fiel in seiner Sonntagspredigt nach der Pogromnacht im November 1938 mehrmals der Satz: „Seht ihr es nicht, dass die Dämonen des Teufels heute losgelassen sind?“ Im April und Juni 1944 folgten zwei weitere Schlaganfälle. Der letzte ereilte Karl Immer im Schlaf während eines Kuraufenthaltes in Bad Meinungen und war tödlich.

Auch sein Bruder Hermann Immer saß im Gefängnis. Sein Fall landete zwischenzeitlich sogar auf dem Schreibtisch von Hitlers Stellvertreter Rudolf Heß. Vermutlich hat die hohe Popularität, die der Pastor innerhalb der Emder Bevölkerung genoss, ihn vor Schlimmerem bewahrt. Hafenarbeiter sollen offen gedroht haben, wenn er nicht am nächsten Sonntag in der Großen Kirche predigen würde, dann „gifft‘ Schkandaal bi uns in d‘ Haven“. Als man Hermann Immer daraufhin tatsächlich entließ, aber mit einem Tätigkeitsverbot belegte, wurden Emder Bürger beim Gauleiter Röver in Oldenburg und bei der Gestapo in Berlin vorstellig, um eine vollständige Rehabilitierung ihres Pastors zu erreichen.

Hans Bruns: Zunächst überzeugter Deutscher Christ

Allerdings gilt einschränkend festzuhalten, dass all diese oppositionellen geistlichen Würdenträger keine Widerstandskämpfer im „klassischen“ Sinne waren. Das Gros hatte eine stramm rechtskonservative politische Grundhaltung und stand prinzipiell loyal zur Obrigkeit, weswegen einige Hitlers Machtergreifung anfangs durchaus wohlwollend gegenüberstanden. Ein gutes Beispiel ist Hans Bruns, der 1924 die Pfarrstelle in Hollen übernahm. Er wurde 1933 Mitglied bei den Deutschen Christen, für die er auch öffentlich in Erscheinung trat; beispielsweise auf einer Kundgebung am 29. Mai 1933 in Leer anlässlich der Einsetzung des Wehrkreispfarrers Müller zum Reichsbischof. Im Anschluss an Pastor Meyer proklamierte Hans Bruns, die „Glaubensbewegung Deutsche Christen“ stünde jetzt in Ostfriesland unmittelbar vor dem Aufbruch.

Nach einer im Rundfunk übertragenen Großveranstaltung der Deutschen Christen im Berliner Sportpalast änderte er jedoch seine Meinung. Gemeinsam mit den Pastoren Aden aus Steenfelde und Heinemeier aus Firrel unterzeichnete er eine Erklärung, deren Wortlaut am 23. Dezember 1933 im „Leeraner Anzeigenblatt“ abgedruckt war. „Da es nicht geraten ist, gegen das Gewissen zu handeln, sehen wir uns gezwungen, aus der Glaubensbewegung ‚Deutscher Christen‘ auszutreten“, heißt es in der Erklärung.

„Die Sportpalastkundgebung in Berlin, in der trotz schärfster Angriffe gegen die Bibel und das Kreuz Jesu alle führenden Männer der ‚Deutschen Christen“ geschwiegen haben, hat uns die Augen geöffnet. Wir haben seitdem das Vertrauen zur Reichsleitung der D.C. völlig verloren. Durch sie sind Irrlehren in die Gemeinden getragen worden.“

Gerrit Herlyn: glühender Verehrer von Adolf Hitler

Ähnlich widersprüchlich ist die Biografie von Gerrit Herlyn, dem Neffen von Karl Immer. Obwohl er seinem Onkel bei der Erstellung der Barmer Erklärung mit Diensten und Botengängen assistierte, war er zugleich ein glühender Verehrer von Adolf Hitler. Als Schriftleiter vom evangelisch-reformierten „Sonntagsblatt“ feierte Gerrit Herlyn in einem Jahresrückblick den deutschen Überfall auf Polen als „glänzende Waffentat, die ihresgleichen sucht“ und bewertete das Scheitern des Attentats an Adolf Hitler mit einem Querverweis auf den Heidelberger Katechismus als „Vorsehung des Himmels“.

Der Angriffskrieg der Wehrmacht erfuhr seine bedingungslose Unterstützung. „Gedenket der Soldaten im Feld! Von ihrem Einsatz, von ihrer Treue, von ihrem Opfer hängt der Frieden in der Heimat und der siegreiche Ausgang des Krieges ab“, schrieb Gerrit Herlyn im April 1940 im „Sonntagsblatt“. Erst nach Ende des Zweiten Weltkrieges vollzog er eine radikale Kehrtwende und wurde zum Pazifisten, der sich vehement gegen die Wiederbewaffnung wandte und Kriegsdienstverweigerer unterstützte.

Anders als die meisten Geistlichen, die während der NS-Zeit in Amt und Würden waren (und es anschließend für gewöhnlich weiterhin blieben), hatte Gerrit Herlyn seine persönliche Schuld bereits sehr früh und mit ungewöhnlich deutlichen Worten eingeräumt. „Gewiss, die Kirche hat ein Schuldbekenntnis gesprochen – aber wer macht es sich zu eigen und betet und bekennt mit: meine Schuld, meine übergroße Schuld“, stand in einem zum Jahreswechsel 1946/47 im „Sonntagsblatt“ von ihm verfassten Artikel nachzulesen. „Wer von uns hat wirklich aufgehört zu murren gegen Hitler und Himmler, gegen Gestapo und SS und klagt sich selber an, ja noch viel mehr an?“

Bis zuletzt ein Rechter: Heinrich Meyer

Keine nennenswerten Konsequenzen aus seiner Vergangenheit hingegen zog Heinrich Meyer. Der war schon 1928 in die NSDAP eingetreten und anschließend bei den Deutschen Christen aktiv. Ab dem Frühjahr 1933 agitierte er in Ostfriesland und darüber hinaus, indem er zahlreiche DC-Ortsgruppen gründete, wöchentliche Rundschreiben für sie verfasste, Vorträge hielt und sich fast täglich in der heimischen Presse zum Kirchenstreit äußerte. 1934 wurde Hermann Meyer zum Landespropst für den Sprengel Ostfriesland Osnabrück mit Sitz in Aurich berufen.

Mit seinen theologischen Fertigkeiten muss es jedoch nicht besonders weit her gewesen sein, zumal er sein Pfarramt ohnehin zunehmend vernachlässigte. Stattdessen machte er hauptsächlich durch völkische Hassreden und das Denunzieren missliebiger, vorzugsweise bekennender Pastorenkollegen auf sich aufmerksam, bis er irgendwann selbst bei den eigenen Parteigenossen in Ungnade fiel und sein Propstamt verlor.

Nach der Rückkehr aus der Kriegsgefangenschaft hielt Heinrich Meyer unbeirrt an seiner braunen Gesinnung fest und engagierte sich für rechtsradikale Parteien. Trotzdem wurde er in Nordrhein-Westfalen zunächst als Religionslehrer und später dann sogar als Pfarrer wiedereingestellt.

Hermann Lange: Einer der vier Lübecker Märtyrer

Ein ostfriesischer Geistlicher, der seine Aufrichtigkeit mit dem Leben bezahlen musste, war der in Leer geborene Kaplan Hermann Lange. Als Teil eines Quartetts, das heute weltweit als Lübecker Märtyrer bekannt ist, wagte er noch bis 1942 öffentlich Kritik am NS-Regime zu äußern. Daraufhin wurden er und zwei seiner katholischen Amtsbrüder sowie ein evangelischer Pfarrer in einem Scheinprozess wegen Wehrkraftzersetzung und landesverräterischer Feindbegünstigung zum Tode verurteilt und 1943 mit dem Fallbeil hingerichtet.

Auch Pastor Heinrich Schniers von der katholischen St. Michael Gemeinde aus Leer überlebte den Krieg nicht. Nachdem er denunziert worden war, weil er eine Familie „in defaitistischem Sinne“ beeinflusst haben soll, wurde er ohne Gerichtsurteil der Gestapo übergeben und ins Konzentrationslager Dachau gebracht, wo er im August 1942 an den Folgen eines Darmkatarrhs verstarb.

„Ostfriesische Pastoren im Dritten Reich. Zwischen Anpassung und Widerstand. Zwölf Lebensbilder“ von Matthias Hilbert ist bei der Plattform „Books on Demand“ erschienen. Die Paperbackausgabe umfasst 124 Seiten und kostet 9,90 Euro.